По чьему указанию г-н вороненков оказался во фракции кпрф? Зачем и по чьему указанию «Грузинская мечта» продает иностранцам грузинские земли.

Инновационное развитие организации в современных условиях — неотъемлемая часть ее основной деятельности, гак как способствует повышению уровня и в целом. Последнее, в свою очередь, отражается на показателях прибыли и эффективности производства. Опыт про- мышленно развитых стран показывает, что роль инноваций в экономике велика. Они как проявление НТП помогают изменять и совершенствовать не только товары и услуги, но и систему управления организациями, приводя ее в соответствие с требованиями современной среды. Таким образом, инновации в организации — форма проявления научно-технического прогресса на микроуровне.

Программа стратегического развития России предполагает интенсивное использование научно-технического потенциала и смещение акцентов в сторону инновационного производства. Однако российская экономика наследовала элементы планово-административной экономики, в которой важная роль внедрения инноваций отводилась только в перспективных отраслях. Руководители многих предприятий, организаций и фирм до сих пор не осознают первостепенность научно-технического развития своих объектов и не придают большого значения повышению качества продукции и услуг, предпочитая экономию на затратах как способ максимизации прибыли. Это сразу снижает адаптивность организаций к изменениям во внешней среде и делает их неконкурентоспособными в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Изменить ситуацию в лучшую сторону помогает деятельность некоторых региональных руководителей, которые проводят политику присвоения статуса приоритетного проекта. Например, в Нижегородской области создан инвестиционный совет, призванный привлечь инвесторов к реализации прежде всего инновационных проектов развития региона. Приоритетными направлениями технопарка, расположенного около поселка Сатис (Дивесвский район Нижегородской области), являются информационные технологии, энергосбережение и экология, обеспечение жизнедеятельности, медицинская техника. Базой для создания стал расположенный неподалеку Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ ВНИИЭФ).

На федеральном уровне создается государственный венчурный фонд, получивший рабочее название российского инвестиционного фонда технологий и инноваций. Фонд должен представлять собой акционерное общество открытого типа, 76% акций которого принадлежат государству, а 24% — зарубежным инвесторам. Ведутся переговоры по привлечению к проекту венчурных подразделений крупнейших мировых IT-компаний.

Инновационная деятельность, несмотря на перспективность, может сыграть и отрицательную роль на микроуровне . Это получается в том случае, когда работа инновационного отдела в структуре организации действует сама по себе, направляя усилия на достижение своих собственных целей. В результате значительные инвестиции на инновации работают «в пустую», т.е. не направлены на достижение главной цели организации. Поэтому инновации являются объектом управления, а инновационный менеджмент предполагает эффективное использование и управление инновациями в целях обеспечения эффективности деятельности организации в целом.

Понятие новации и инновации как объектов инновационного менеджмента

Реферат >> История... …………………………………….12 Понятие новации и инновации как объектов инновационного менеджмента Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического... управленческими и экономическими нововведениями , в то время как сами социальные нововведения не требуют...

Инновационный менеджмент , его характеристика

Реферат >> МенеджментС производства устаревшей продукции. 1.Нововведения как объект инновационного менеджмента . Инновационный менеджмент сравнительно новое понятие для научной... в области инновационного менеджмента . Принято считать, что понятие “нововведение ” является русским...

Менеджмент организации (6)

Шпаргалка >> МенеджментФормирование рыночной инфрастр-ры. 2.37. Нововведение как объект инновационного менеджмента . Инновационный менеджмент - сравнительно новое понятие для предпринимательских...

Отличие менеджмента от управления

Реферат >> МенеджментНазывать жизненным циклом инновации. Нововведения как объект инновационного менеджмента . В этих условиях инновационной деятельностью буквально вынуждены заниматься...

Инновационный менеджмент (35)

Книга >> Остальные работы... инновационной активности организации; Обоснование инновационных решений в условиях неопределенности и риска. Функции инновационного менеджмента в кадровой работе: 1) как объекта ... внедрения кадровых нововведений . Объекты инновационного менеджмента в кадровой...

Тема 1. Нововведения как объект инновационного управления

1.1. Определение новшества и инноваций. Критерии инноваций.

В условиях конкуренции необходимо постоянно модернизировать изделия, расширяя товарные линии, что даст возможность в течение длительного времени добиваться высоких показателей прибыли, отстаивать лидерские позиции на рынке.

Некоторые аспекты управления инновациями:

1. Инновации как объект управления выделили в постиндустриальном обществе. На предшествующих этапах развития общества инновации не рассматривались как один из факторов конкурентного успеха, и соответственно не выделялись в отдельный предмет исследования и управления.

2.Взаимодействие стратегии и инноваций. В настоящее время взаимодополняющими являются направления стратегического и инновационного менеджмента и, следовательно, их необходимо рассматривать в комплексе: стратегия ориентируется на инновации, и инновации лежат в основе результатов стратегического управления.

В настоящее время отсутствует общепринятая терминология в области инновационной деятельности. Ключевыми понятиями являются НТП, новшество, нововведение, инновация, которые, как правило, отождествляют. Принято считать, что понятие “нововведение” является русским вариантом английского слова innovation. Буквальный перевод с английского означает “введение новшеств”. В теории инноватики выделяют 3 основополагающих термина: новшество (новация), нововведение, инновация. (рис)

Новшество (новация)– это оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок и экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности. Новшество близко к понятию “изобретение”, т.к. представляет собой конкретный результат разработки новой научной идеи, имеющий форму образца, отличающийся от применявшихся ранее качественными характеристиками, позволяющими повысить эффективность.

Новшества могут оформляться в виде: открытий, патентов, товарных знаков, рационализаторских предложений, документации на новый или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производственный процесс, организационной, производственной или другой структуры, ноу-хау, понятий, научных подходов или принципов, документа, результатов маркетинговых исследований. Таким образом, новшество – это новый или обновленный продукт чьей-либо творческой деятельности, предлагаемый потребителям для дальнейшего преобразования и использования.

Процесс введения новшества на рынок принято называть процессом коммерциализации. Период времени между появлением новшества и воплощением его в нововведение называется инновационным лагом.

Нововведения выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и по мере практического применения превращаются в научно-технические инновации - конечный результат. Освоение новшеств представляет собой реализацию коммерческой (предпринимательской) идеи по удовлетворению спроса на конкретные виды продукции, технологий, услуг как товаров. Наличие спроса свидетельствует об их конкурентоспособности, что является важным результатом инновационной деятельности.

Инновация (англ. “innovation”) означает нововведение как результат практического (или научно-технического) освоения новшества.

В литературе насчитывается множество определений инноваций.

Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание.

Ф. Никсон считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования.

Б. Санто: инновация – это такой общественно-технико-экономический процесс, который через использование практическое идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий. Если инновация ориентирована на экономическую выгоду, то ее появление на рынке может принести добавочный доход.

Й. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом.

Анализ различных определений инновации приводит к выводу, что специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения.

Австрийский ученый И. Шумпетер выделял пять типичных изменений (1911г.):

1. Использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа).

2. Внедрение продукции с новыми свойствами.

3. Использование нового сырья.

4. Изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения.

5. Появление новых рынков сбыта.

Позднее (1930г.), он ввел понятие инновации, трактуя его как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.

Инновация – это конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта, т.е. прибыльное использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого, административного и иного характера.

В менеджменте инновации определяются как создание и представление товаров или услуг, которые предлагают потребителям выгоды, воспринимаемые покупателями как новые или более совершенные. Таким образом, потребители не всегда нуждаются в новом продукте, а в решениях, предлагающем новые выгоды.

Особенности определения инновационной деятельности :

Часто термин «инновация» используется в качестве синонима слова «изобретение». Специалисты в области технологий, часто употребляют такие словосочетания как, например, «инновационные разработки», что скорее соответствует терминам: технология, бизнес-процесс, бизнес-идея.

Существует распространенное заблуждение, что инновации происходят в сфере высоких технологий. В действительности инновации происходят во всех областях – от выпечки хлеба до добычи нефти. Просто существуют компании, которые предпочитают инновационный путь развития, то есть постоянно подкрепляют отраслевое или рыночное лидерство техническими нововведениями. Они выделяют значительные средства на НИОКР, содержат большой штат специалистов, не боятся отдавать на аутсорсинг разработку новых продуктов и процессов. Инновации помогают компаниям опередить конкурентов, получить дополнительную прибыль за счет снижения издержек, увеличения производительности, создания новых продуктов и новых рынков и т.д.

Самая плодородная почва для рождения инноваций – это конкуренция. Именно конкуренция заставляет постоянно совершенствоваться, сокращать издержки, искать новые рынки. А инновации представляют собой весьма весомое конкурентное преимущество. И зачастую именно инновации являются шансом для небольших компаний совершить качественный рывок, оставив позади более крупных, участников рынка.

Инновация должна иметь цель. Наличие цели способно повысить качество инноваций – что означает увеличение количества эффективных новых разработок, причем часто без роста инвестиций. При этом наличие цели не гарантирует повышенной чувствительности к изменениям рынка.

В любом случае, для успеха нужно сначала принять решение о том, куда двигаться дальше. И какую при этом преследовать цель.

Инновационная деятельность синоним предпринимательской деятельности. Для удобства анализа следует разграничить компании по объему: крупные – в которых присутствуют целые отделы инновационного развития и мелкие – в которых основную роль играет предприниматель- инноватор. Для успеха необходимо расширить рамки восприятия. Но если у предпринимателей с этим нет проблем, то крупные корпорации, глядящие на рынок через призму отчетов своих отделов маркетинга, часто оказываются неспособными на эффективные инновации, если не определят цели процесса разработок и исследований. Наличие цели также дает некую стабильность, которая позволяет инноваторам дольше оставаться открытыми к восприятию идей и возможностей. В связи с этим, инноватор тождественен предпринимателю.

Необходимо оценивать эффект не только с позиции продавца, но и с позиции потребителя, а так же учитывать отрицательные последствия освоения инноваций.

Новый товар становится успешной инновацией в том случае, если он отвечает следующим четырем критериям .

1.Важность . Новый продукт или услуга должны представлять такие выгоды, которые воспринимаются потребителями как значимые.

2.Уникальность . Выгоды нового товара должны восприниматься как уникальные. Если потребители уверены, что существующие продукты обладают теми же преимуществами, что и новинка, она вряд ли получит высокую оценку.

3.Устойчивость . Новый продукт может представлять уникальные или важные выгоды, но если он легко воспроизводится конкурентами, его перспективы завоевания рынка представляются весьма туманными. Иногда препятствием на пути конкурентов становятся патенты, но в большинстве отраслей наиболее эффективными средствами обеспечения устойчивости инноваций являются «расторопность» компании на рынке и «сильные» торговые марки поставщика».

4.Ликвидность . Компания должна иметь возможность реализовать созданный товар, а для этого он должен быть надежным и эффективным; должен продаваться по цене, которую могут себе позволить заплатить потребители; для доставки и поддержки продукта компания должна разработать эффективную систему распределения.

С помощью критериев можно объяснить феномен инновации, обеспечивающий эконом рост, как конечный результат осуществления инновационного процесса, выраженный в новой товарной наукоемкой продукции, востребованной рынком, защищен как интеллектуальная собственность или ориентированная на положительный эффект.

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получившей воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам .

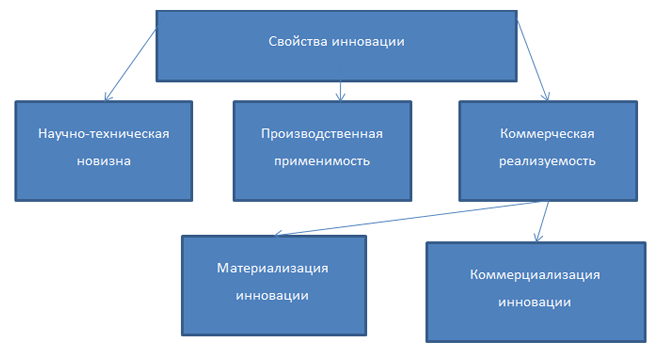

Следовательно, свойствами инновации с позиции компании являются:

Научно-техническая новизна,

Производственная применимость,

Коммерческая реализуемость (выступает как потенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные усилия).

Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необходимость, осознанную через потребности рынка. Обратим внимание на два момента:

- «материализацию» инновации в новые виды продукции, средства и предметы труда, технологию и организацию производства;

- «коммерциализацию», превращающих их в источник дохода.

Иногда инновация рассматривается как процесс. В этой концепции признается, что нововведение развивается во времени и имеет отчетливо выраженные стадии. Термины «инновация» и «инновационный процесс» близки, но не однозначны. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций .

Из сказанного следует, что инновацию нужно рассматривать непрерывно с инновационным процессом.

1.1. Основные понятия инновационного менеджмента

В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП.

Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение» и т.п. Для уточнения понятия инновации познакомим читателей с различными взглядами на ее сущность.

В литературе насчитывается множество определений. Например, по признаку содержания или внутренней структуры выделяют инновации технические, экономические, организационные, управленческие и др. Выделяются такие признаки, как масштаб инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла (выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т.п.

Различные ученые, в основном зарубежные (Н. Мончев, И. Перлаки, В.Д. Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твисс, Й. Шумпетер, Э. Роджерс и др.), трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования. Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация - это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. По мнению Б. Санто, инновация - это такой общественно-технико-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и, в случае если инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход. Й. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведений - новый момент динамизации экономического развития.

Анализ различных определений инновации приводит к выводу, что специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения.

Австрийский ученый Й. Шумпетер выделял пять типичных изменений:

1) использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа);

2) внедрение продукции с новыми свойствами;

3) использование нового сырья;

4) изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения;

5) появление новых рынков сбыта.

Эти положения Й. Шумпетер сформулировал еще в 1911 г. Позднее, в ЗО-е годы, он уже ввел понятие инновации, трактуя его как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.

Иногда инновация рассматривается как процесс. В этой концепции признается, что нововведение развивается во времени и имеет отчетливо выраженные стадии.

Методология системного описания инноваций в условиях рыночной экономики базируется на международных стандартах. Для координации работ по сбору, обработке и анализу информации о науке и инновациях в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была образована Группа национальных экспертов по показателям науки и техники, которая разработала «Руководство Фраскати» («Предлагаемая стандартная практика для обследований исследований и экспериментальных разработок»). Этот документ получил такое название в связи с тем, что первая версия рекомендаций была принята в г. Фраскати (Италия) в 1963 г.

Положения «Руководства Фраскати» периодически уточняются, что обусловлено изменениями в стратегии научно-технической политики на национальном и международном уровнях, в организации научных исследований и разработок. Последняя редакция «Руководства Фраскати» принята в 1993 г. В ней содержатся основные понятия, относящиеся к научным исследованиям и разработкам; их состав и границы; методика измерения численности персонала, занятого исследованиями и разработками, и др.

Методика сбора данных о технологических инновациях базируется на рекомендациях, принятых в Осло в 1992 г. Она получила название «Руководство Осло».

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.

Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и в статическом аспекте. В последнем случае инновация представляется как конечный результат научно-производственного цикла (НПЦ).

Термины «инновация» и «инновационный процесс» близки, но не однозначны. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций.

Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими критериями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новшество, которое будет признано уникальным в определенной области.

Научно-технические разработки и нововведения выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и по мере практического применения превращаются в научно-технические инновации - конечный результат. Научно-технические разработки и изобретения являются приложением нового знания с целью его практического применения, а научно-технические инновации (НТИ) - это материализация новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических разработок в процессе производства с целью их коммерческой реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей. Непременными свойствами инновации являются научно-техническая новизна и производственная применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает как потенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные усилия.

Из сказанного следует, что инновацию - результат - нужно рассматривать неразрывно с инновационным процессом. Инновации присущи в равной мере все три свойства:

1) научно-техническая новизна;

2) производственная применимость;

3) коммерческая реализуемость.

Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необходимость, осознанную через потребности рынка. Обратим внимание на два момента: «материализацию» инновации, изобретений и разработок в новые технически совершенные виды промышленной продукции, средства и предметы труда, технологии и организации производства и «коммерциализацию», превращающую их в источник дохода.

На практике понятия «новшество», «новация», «нововведение» нередко отождествляются, хотя между ними есть и некоторые различия.

Новшеством может быть новый порядок, новый метод, изобретение. Нововведение означает, что новшество используется. С момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество и становится инновацией.

Следовательно, научно-технические инновации должны:

Обладать новизной;

Удовлетворять рыночному спросу;

Приносить прибыль производителю.

Распространение нововведений, как и их создание, является составной частью инновационного процесса (ИП).

Различают три логические формы инновационного процесса: простой внутриорганизационный (натуральный), простой межорганизационный (товарный) и расширенный.

Простой внутриорганизационный ИП предполагает создание и использование новшества внутри одной и той же организации, новшество в этом случае не принимает непосредственно товарной формы.

При простом межорганизационном ИП новшество выступает как предмет купли-продажи. Такая форма инновационного процесса означает отделение функции создателя и производителя новшества от функции его потребителя.

Расширенный ИП проявляется в создании новых производителей нововведения, в нарушении монополии производителя-пионера, что способствует через взаимную конкуренцию совершенствованию потребительских свойств выпускаемого товара. В условиях товарного инновационного процесса действуют как минимум два хозяйствующих субъекта: производитель (создатель) и потребитель (пользователь) нововведения. Если новшество - технологический процесс, его производитель и потребитель могут совмещаться в одном хозяйствующем субъекте.

Простой инновационный процесс переходит в товарный за две фазы: 1) создание новшества и его распространение; 2) диффузия нововведения. Первая фаза - это последовательные этапы научных исследований, опытно-конструкторских работ, организация опытного производства и сбыта, организация коммерческого производства. На первой фазе еще не реализуется полезный эффект нововведения, а только создаются предпосылки такой реализации. На второй фазе общественно полезный эффект перераспределяется между производителями нововведения (НВ), а также между производителями и потребителями.

Распространение инновации - это информационный процесс, форма и скорость которого зависят от мощности коммуникационных каналов, особенностей восприятия информации хозяйствующими субъектами, их способностей к практическому использованию этой информации и т.п. Дело в том, что хозяйствующие субъекты, действующие в реальной экономической среде, проявляют неодинаковое отношение к поиску инноваций и разную способность к их усвоению.

Диффузия инновации - процесс, посредством которого нововведение (НВ) передается по коммуникационным каналам между членами социальной системы во времени. Нововведениями могут быть идеи, предметы, технологии и т.п., являющиеся новыми для соответствующего хозяйствующего субъекта. Иными словами, диффузия - это распространение уже однажды освоенной и ис-пользованной инновации в новых условиях или местах приме-

нения. В результате диффузии возрастает число как производителей, так и потребителей и изменяются их качественные характеристики. Непрерывность нововведенческих процессов определяет скорость и границы диффузии НВ в рыночной экономике.

В реальных инновационных процессах скорость диффузии нововведений зависит от различных факторов:

1)формы принятия решения;

2)способа передачи информации;

3)свойств социальной системы, а также свойств самого НВ.

Свойствами НВ являются: относительные преимущества по сравнению с традиционными решениями; совместимость со сложившейся практикой и технологической структурой; сложность; накопленный опыт внедрения и др.

Один из важных факторов распространения любой инновации состоит в ее взаимодействии с соответствующим социально-экономическим окружением, существенным элементом которого являются конкурирующие технологии. Согласно теории нововведений Й. Шумпетера, диффузия НВ - это процесс кумулятивного увеличения числа имитаторов (последователей), внедряющих НВ вслед за новатором в ожидании более высокой прибыли.

Субъектов инновационного процесса можно разделить на следующие группы: новаторы; ранние реципиенты; раннее большинство и отстающие.

Новаторы являются генераторами научно-технических знаний. Это могут быть индивидуальные изобретатели, исследовательские организации. Они заинтересованы в получении части дохода от использования изобретений.

В роли ранних реципиентов выступают предприниматели, первыми освоившие новшество, которые стремятся к получению дополнительной прибыли путем скорейшего продвижения новшеств на рынок. Они получили название «пионерских» организаций.

Раннее большинство представлено фирмами, первыми внедрившими новшество в производство, что обеспечивает им дополнительную прибыль.

Отстающие фирмы сталкиваются с ситуацией, когда запаздывание с нововведениями приводит к выпуску новых изделий, которые уже морально устарели. Все группы, кроме первой, относятся к имитаторам.

Й. Шумпетер считал ожидание сверхприбылей главной движущей силой принятия НВ. Однако на ранних стадиях диффузии НВ никто из хозяйствующих субъектов не имеет достаточной информации об относительных преимуществах конкурирующих НВ. Но хозяйствующие субъекты вынуждены внедрять одно из альтернативных нововведений под угрозой вытеснения с рынка.

Внедрение НВ - это всегда трудный и болезненный процесс для любой организации.

Во всех случаях для принятия решений каждым субъектом альтернативные технологии сравниваются с решениями, принятыми предыдущими реципиентами. Но получить такую информацию достаточно сложно, так как это связано с конкурентным положением фирм на рынке. Каждая фирма может быть знакома с опытом ограниченной выборки фирм, меньшей, чем все множество реципиентов. Это обусловливает неопределенность процессов принятия решений и диффузии НВ в рыночной экономике. Другая причина неопределенности связана с самими НВ. На ранних стадиях диффузии их потенциальная прибыльность неизвестна. С накоплением опыта внедрения и использования НВ неопределенность может быть устранена. Однако со снижением неопределенности и риска применения нововведения исчерпывается потенциал его рыночного проникновения и снижается его прибыльность. Возможность извлечения дополнительной прибыли от использования любого нововведения временна и снижается по мере приближения предела его распространения.

Следовательно, диффузия нововведения зависит как от стратегии имитаторов, так и от количества пионерских реципиентов. Предприниматели открывают новые технологические возможности, но их реализация зависит от выбора имитатора. Вероятность доминирования на рынке будет большей для технологии, применяемой большим числом пионерских организаций. Разумеется, результат конкуренции технологий определяется выбором всех агентов на рынке, но влияние более ранних реципиентов будет сильнее, чем последующих.

Оценить относительные преимущества НВ в ранней фазе их диффузии трудно, особенно если речь идет о радикальных нововведениях. В такой ситуации значительную роль в деле будущего технологического развития играет выбор последователей. Дело в том, что каждый выбор позволяет повысить конкурентоспособность соответствующей технологии и увеличивает ее шанс на принятие последующими хозяйствующими субъектами, которые будут учитывать ранее сделанные выборы. После накопления достаточного опыта, когда уже многими хозяйствующими субъектами освоены альтернативные технологии и их относительные преимущества известны с высокой достоверностью, последующие реципиенты принимают решения, основываясь на ожидаемой прибыльности альтернативных технологий. В результате конечное разделение рынка новыми альтернативными технологиями определяется стратегиями имитаторов.

Для быстрого распространения инновации нужна развитая инфраструктура.

Инновационный процесс имеет циклический характер.

Деятельность, представляющая ИП, распадается на отдельные различающиеся между собой участки и материализуется в виде функциональных организационных единиц, обособившихся в результате разделения труда. Экономическое и технологическое воздействие ИП лишь частично воплощается в новых продуктах или технологиях.

Значительно больше оно проявляется в увеличении экономического и научно-технического потенциала как предпосылки возникновения новой техники, т.е. повышается технологический уровень инновационной системы и ее составных элементов, тем самым повышается восприимчивость к инновациям.

В общем виде ИП можно записать так:

ФИ - ПИ - Р - Пр - С - ОС - ПП - М - Сб,

где ФИ - фундаментальное (теоретическое) исследование; ПИ - прикладные исследования; Р - разработка; Пр - проектирование; С - строительство; ОС - освоение;

ПП - промышленное производство; М - маркетинг; Сб - сбыт.

Для анализа этой модели следует абстрагироваться от факторов обратной связи между различными ее элементами, учесть длительность цикла ФИ - ОС, который может продолжаться свыше 10 лет, и относительную самостоятельность каждой из фаз (ФИ - ПИ; Пр - С) и т.д.

Начальной стадией инновационного процесса является фундаментальное исследование (теоретическое), связанное с понятием научной деятельности. Разумеется, и каждый отдельный элемент цикла (ФИ, ПИ, Р, Пр, С, ОС и ПП) насыщен научной деятельностью, связанной с ФИ.

Что же представляет собой научная работа, от развития которой зависит появление новшеств? Научная работа - это исследовательская деятельность, направленная на получение и переработку новых, оригинальных, доказательных сведений и информации. Любая научная работа должна обладать новизной, оригинальностью, доказательностью.

Характерно, что количество новых сведений и информации убывает от ФИ к ПП. Исследовательская деятельность все больше заменяется навыками, опытом и стандартными приемами.

Если говорить о конечном результате ФИ, то необходимо выделить исследовательскую деятельность, направленную на получение и переработку новых, оригинальных, доказательных сведений и информации только в области теории вопроса.

Теоретическое (ФИ) исследование не связано непосредственно с решением конкретных прикладных задач. Однако именно оно составляет фундамент инновационного процесса. Вместе с тем необходимость теоретических исследований может быть обусловлена потребностями практики и синтезом предыдущих знаний о предмете.

Фундаментальные исследования, как правило, воплощаются в прикладных исследованиях, но происходит это не сразу. Развитие может осуществляться по схеме рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схема развития фундаментальных исследований

Только некоторые фундаментальные исследования воплощаются в ПИ - Р - Пр и т.д. Примерно 90% тем фундаментальных исследований могут иметь отрицательный результат. И из оставшихся 10% с положительным результатом не все применяются на практике. Цель ФИ - познание и развитие процесса (теории вопроса).

Иную целенаправленность имеют прикладные исследования (ПИ). Это «овеществление знаний», их преломление в процессе производства, передача нового продукта, технологической схемы и т.д.

В результате разработок создаются конструкции новых машин и оборудования и процесс плавно переходит в фазы: проектирование (Пр), строительство (С), освоение (ОС) и промышленное производство (ПП). Фазы М и Сб связаны с коммерческой реализацией результатов инновационного процесса.

Таким образом,

инновационный менеджер имеет дело с различными фазами инновационного процесса и с учетом этого строит свою управленческую деятельность.

Инновационный менеджмент - это совокупность принципов, методов и форм управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью организационными структурами и их персоналом. Как и для любой другой области менеджмента, для него характерно следующее:

Постановка цели и выбор стратегии;

Четыре стадии цикла: планирование, определение условий и организация, исполнение, руководство.

Схематично инновационный менеджмент представлен на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Схема инновационного менеджмента

На каждой стадии цикла решаются определенные задачи.

1. Планирование - составление плана реализации стратегии.

2. Определение условий и организация - определение потребности в ресурсах для реализации различных фаз инновационного цикла, постановка задач перед сотрудниками, организация работы.

3. Исполнение - осуществление исследований и разработок, реализация плана.

4. Руководство - контроль и анализ, корректировка действий, накопление опыта. Оценка эффективности инновационных проектов, инновационных управленческих решений, применения новшеств.

1.2. Классификация инноваций

Для успешного управления инновационной деятельностью необходимо тщательное изучение инноваций. Прежде всего следует научиться отличать инновации от несущественных видоизменений в продуктах и технологических процессах (например, эстетические изменения - цвета, формы и т.п.); незначительных технических или внешних изменений в продуктах, оставляющих неизменными конструктивное исполнение и не оказывающих достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость изделия, а также входящих в продукты материалов и компонентов; от расширения номенклатуры продукции за счет освоения производства не выпускавшихся прежде на данном предприятии, но уже известных на рынке продуктов с целью удовлетворения текущего спроса и увеличения доходов предприятия.

Новизна инноваций оценивается по технологическим параметрам, а также с рыночных позиций. С учетом этого строится классификация инноваций.

В промышленности различаются два типа технологических инноваций - продуктовые и процессные.

Продуктовые инновации охватывают внедрение технологически новых или усовершенствованных продуктов. Технологически новый продукт (радикальная продуктовая инновация) - это продукт, чьи технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав используемых материалов и компонентов) или предполагаемое использование принципиально новые либо существенно отличаются от аналогичных ранее производимых продуктов. Такие инновации могут быть основаны на принципиально новых технологиях или на сочетании существующих технологий в новом их применении (в том числе на использовании результатов исследований и разработок). Примером инноваций радикального типа (принципиально новых) служат микропроцессоры и кассетные видеомагнитофоны. Первый портативный кассетный плеер, сочетавший в себе существенные принципы построения магнитофонов и миниатюрных ушных громкоговорителей, являлся инновацией второго типа. В обоих случаях ни одно готовое изделие не выпускалось ранее.

Технологически усовершенствованный продукт (в терминологии «Руководства Осло» - инкрементальная продуктовая инновация) - это существующий продукт, качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучшены за счет использования более эффективных компонентов и материалов, частичного изменения одной или ряда технических подсистем (для комплексной продукции).

Процессные инновации включают разработку и внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации такого рода основаны на использовании нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса или их совокупности, а также на использовании результатов исследований и разработок. Такие инновации нацелены, как правило, на повышение эффективности производства или передачи уже существующей на предприятии продукции, но иногда предназначаются также и для производства и поставки технологически новых или усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведены либо поставлены с использованием обычных производственных методов.

Не относятся к технологическим инновациям в промышленности следующие изменения:

Эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т.п.);

Незначительные технические или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного изделия, а также входящих в него материалов и компонентов;

Расширение номенклатуры продукции за счет ввода в производство не выпускавшихся ранее на данном предприятии, но уже достаточно известных на рынке сбыта видов

продукции (возможно, непрофильной) с целью обеспечения сиюминутного спроса и доходов предприятия.

В отраслях сферы услуг услуга считается технологической инновацией, когда ее характеристики или способы использования либо принципиально новые, либо значительно (качественно) усовершенствованы в технологическом отношении. Использование существенно усовершенствованных методов производства или передачи услуг также является технологической инновацией. Последнее охватывает изменения в оборудовании или организации производства, связанные с производством или передачей новых или кардинально усовершенствованных услуг, которые не могут быть произведены или переданы с использованием существующих производственных методов, или с повышением эффективности производства или передачи имеющихся услуг.

Следующие изменения не являются технологическими инновациями, если они не относятся прямо к внедрению новых или значительно улучшенных услуг либо способов их производства (передачи):

Организационные и управленческие изменения, включая переход на передовые методы управления, внедрение существенно измененных организационных структур, реализацию новых или значительно измененных направлений в экономической стратегии предприятия;

Внедрение стандартов качества, например ISO 9000.

Продуктовые инновации включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально новых продуктов. Процессные инновации означают новые методы организации производства (новые технологии) и могут быть связаны с созданием новых организационных структур в составе предприятия (фирмы).

1. По типу новизны для рынка инновации делятся на новые для отрасли в мире; новые для отрасли в стране; новые для данного предприятия (группы предприятий).

2. По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить:

Инновации на входе предприятия (изменения в выборе и использовании сырья, материалов, машин и оборудования, информации и др.);

Инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, информация и др.);

Инновации системной структуры предприятия (управленческой, производственной, технологической).

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют инновации:

Радикальные (базовые);

Улучшающие;

Модификационные (частные).

В Научно-исследовательском институте системных исследований (РНИИСИ) разработана расширенная классификация инноваций с учетом сфер деятельности предприятия. По этому признаку выделяются инновации:

Технологические;

Производственные;

Экономические;

Торговые;

Социальные;

В области управления.

Достаточно полную классификацию инноваций предложил российский ученый А.И. Пригожин 1:

1) По распространенности:

Единичные;

Диффузные.

2) По месту в производственном цикле:

Сырьевые;

Обеспечивающие (связывающие);

Продуктовые.

3) По преемственности:

Замещающие;

Отменяющие;

Возвратные;

Открывающие;

Ретровведения.

4) По охвату ожидаемой доли рынка:

Локальные;

Системные;

Стратегические.

5) По инновационному потенциалу и степени новизны:

Радикальные;

Комбинаторные;

Совершенствующие.

Четвертое и пятое направления классификации, учитывающие масштаб и новизну инноваций, интенсивность инновационного изменения, в наибольшей степени выражают количественные и качественные характеристики инноваций и имеют значение для экономической оценки их последствий и обоснования управленческих решений.

Оригинальное инновационное наблюдение было сделано известным российским ученым Н.Д. Кондратьевым в 1920-х годах 2 .

Н.Д. Кондратьев - автор теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры. Он обосновал идею множественности циклов и разработал модели циклических колебаний: сезонные (продолжительность меньше года), короткие (продолжительность 3-3,5 года), торгово-промышленные (средние) циклы (7- 11 лет), большие циклы (48-55 лет). Концепция больших циклов Н.Д. Кондратьева состоит из следующих основных частей: эмпирическое доказательство «большой модели цикла», некоторые эмпирически установленные закономерности, сопровождающие длительные колебания конъюнктуры, их теоретическое объяснение, или теория больших циклов конъюнктуры.

Для обоснования больших циклов Н.Д. Кондратьев обработал обширный фактический материал. Были проанализированы статистические данные по четырем ведущим капиталистическим странам - Англии, Франции, Германии, США; исследована динамика цен, процента на капитал, заработной платы, объема внешней торговли, а также производства основных видов продукции промышленности. Динамика производства угля и чугуна учитывалась Н.Д. Кондратьевым по индексам общемирового производства.

Проведенные исследования выявили наличие циклических волн продолжительностью 48-55 лет. Анализ был проведен по данным, охватывавшим период в 140 лет.

По оценке Н.Д. Кондратьева, периоды больших циклов с конца XVIII в. оказались следующие:

1 Пригожин А.И.

Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы

инноватики). - М.: Политиздат, 1989. - С. 270-275.

2 Кондратьев Н.Д.

Основные проблемы экономической динамики. - М.: Наука,

1991.

I 1. Повышательная волна: с конца 80-х - начала 90-х гг. до 1810-1817 гг.

2. Понижательная волна: с 1810-1817 гг. до 1844-1851 гг.

II 1. Повышательная волна: с 1844-1851 гг. до 1870-1875 гг.

2. Понижательная волна: с 1870-1875 гг. до 1890-1896 гг.

III 1. Повышательная волна: с 1890- 1896 гг. до 1914- 1920 гг.

2. Вероятная понижательная волна: с 1914-1920 гг.

Н.Д. Кондратьев выявил эмпирические закономерности, сопровождающие длительные колебания экономической конъюнктуры. Он считал, что перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла происходят глубокие изменения в экономической жизни общества, которые выражаются в значительных изменениях техники (чему предшествуют технические открытия и изобретения). Главную роль он отводил научно-техническим новациям. В развитии первой повышательной волны (кон. XVIII в.) решающую роль сыграли изобретения и сдвиги в текстильной промышленности и производстве чугуна. Рост в период второй волны (сер. XIX в.) был обусловлен прежде всего строительством железных дорог, развитием морского транспорта. Третья повышательная волна (кон. XIX - нач. XX в.) была связана с изобретениями в сфере электроники и массовым внедрением электричества, радио и других новшеств.

Инновации переводят хозяйственную конъюнктуру с понижательной на повышательную тенденцию, вызывая волнообразование.

Н.Д. Кондратьев показал, что нововведения распределяются по времени неравномерно, появляясь группами, или, говоря современным языком, кластерами. Таким образом, в его исследованиях впервые просматриваются основы так называемого кластерного подхода. Рекомендации Н.Д. Кондратьева могут быть использованы при выработке инновационной стратегии.

Возможно, будет полезно почитать:

- Аббатство - это католический монастырь ;

- Самые распространенные расклады ;

- Быт и обычаи Обычаи и нравы 19 века ;

- К чему снятся жабы и лягушки: мужчине, девушке, женщине, беременной – толкования разных сонников ;

- Основные характеристики марса ;

- Должностная инструкция транспортного экспедитора ;

- Татаро-монгольское иго или история о том, как ложь стала правдой ;

- Журавль толкование сонника ;